第4回

第4回

テーマ:理解講座「若者たちのライフストーリー:『移民』から『わたし』へ」

日程:9月10日(日)

共催:一般社団法人 kuriya

講師:アビナッシュ・ガレ (一般社団法人kuriya)

通訳:海老原周子(一般社団法人kuriya)

*

第4回目の理解講座では、移民の若者たちを未来の可能性と捉え、自らの手で未来を切り開く人材を発掘・育成する一般社団法人kuriyaより、同団体のユースメンバーである、映像作家のアビナッシュ・ガレさんにご登壇いただき、通訳として、同団体代表の海老原周子さんにご参加いただきました。

アビナッシュ・ガレさん

2012年より日本に移住してきたアビナッシュさんは、個人史として、どのように現在の状況に置かれ、移民の若者としていかに東京で暮らしているかを報告くださいました。1993年にネパールで生まれた彼は、パンク音楽を心の拠りどころとしながらも、悶々とした高校時代を過ごしたこと、そして、知り合いからウェブ制作のアルバイトを頼まれ、プログラミングと映像制作を独学で学んだことなどを話してくれました。

2012年に、東京で働く家族と一緒に住むために日本へ移住、ネパール新聞社でデザイナーとしての職を得ました。その職場で、kuriyaの海老原さんとも出会い、やがて同団体のユースメンバーとして、アートワークショップの企画運営にも携わるようになりました。

トークをするアビナッシュ・ガレさん、通訳の海老原周子さん

デッサンや写真のワークショップに参加した移民の若者たちの中には、言葉を必要としないこれらのアートとの関わりを心の拠りどころとする者もいるといいます。

また彼自身も映像作家として、日本に在住するネパールの若者たちを追ったドキュメンタリーの制作活動を行っています。ワークショップ内では、その一部としてネパール出身の若者のインタビューが紹介されました。

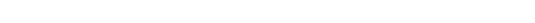

グリーンライト組立ワークショップの様子

前回まではシリアの難民問題を話題と中心としてきましたが、今回の理解講座は、東京に実際に暮らす「移民」の生の声を聞くことができました。普段はあまり大きな声としては聞こえてこない彼らの体験談に耳を澄ますと、その端々からは、日本社会がいかに単一言語によって成り立ち、その言語が話せない人にとってはいかに閉鎖的で、孤独が突きつけられる環境であるかを実感させられます。

また、そのように言語の壁が高ければ高いほど、kuriyaの海老原さんが指摘される通り、そこには言語を必要としないコミュニケーションとしてのアートの可能性もあるのかも知れません。

さらに、いわゆる「難民」という括弧を外し、「移民」として対象を広げた時、いかにその存在が身近に溢れ、それでいて、近くて遠い存在であるかについても自覚的であるべきではないかとも考えさせられました。

*撮影:田中雄一郎

≫ 【Green light―アーティスティック・ワークショップ】開催日誌④

≪ 【Green light―アーティスティック・ワークショップ】開催日誌②

【Green light―アーティスティック・ワークショップ】各回アーカイブ映像はこちら(youtube)

【Green lightーアーティスティック・ワークショップ】開催日誌一覧はこちら